こんにちは。

みなさん、何か問題を抱えていて苦しんでいたり、「成功したい」もしくは、「自分自身を変えたい」と思ったことはありませんか?

今回は、「インサイドアウトの視点で見るパラダイムシフトと問題点」という内容について、話をしていきたいと思います。

まず、話をする前に自分が成功するなら何が必要だと思いますか?

高度な技術、多くの高い知識など、このように想像することができるでしょう。

ですが、もう2つそこにつけ加えるなら、優れた人格、継続的な努力が必要と言えます。

真の成功は人格を捨てることから始まる

ただの技術で手に入れた成功は長続きしない

「自分の才能で成功したい」と思うなら、技術だけを磨くだけでは意味がありません。

会話と交渉のテクニックと知識をネットやテレビから、やり方を真似するだけではいけないのです。

しかし、こんな表面的なテクニックを磨くだけで、人生を豊かにすることはできないでしょう。

例えるならば、樹木を育てるとき、枝葉の形を整えれば、一時的に見映えはよくなりますが、長続きはしません。

“立派さ”を維持するには、いつまでも枝葉を刈り続ける必要がありますし、格好だけの枝葉は、強い風や気温の変化に負けて折れてしまいます。

本当に見事な樹木を育てるには、根や幹を強くすることが大事なのです。

この根や幹が人間でいうと「人格」の部分なのです。

さらに例えるなら、技術だけを磨くことは、美しい外観を持つ一輪の花。

一輪の花が美しい姿を保つためには、水や日光、肥料などの外部の要素が重要ですね。

しかし、内面的な「人格」である花の根元にあたる土壌になります。

土壌が豊かで健全な場合、花は根を張り、栄養を吸収し、強く成長することができるのです。同じく、「人格」が発展し健全な場合は成功に対する基盤となることでしょう。

技術は重要ですが、「人格」がなければ、成功は長続きしません。

最初に言いましたように、会話や交渉のテクニックと知識をネットやテレビから学んでも、それが自己中心的な態度や不正直な行動と結びついていれば、信頼を失い、成功は一時的なものになるということなのです。

つまり、人生を豊かにするには表面的な技術よりも、内面的な「人格」が大事なのです。

どのような人格が必要なのか以下の通りに上げられます。

謙虚(けんきょ)

自分を過大評価せず、他者や状況に対して謙虚な姿勢を持つことです。

自分の能力や知識に正直に向き合い、他者の意見や経験を尊重することが含まれます。

勇気(ゆうき)

困難や恐怖に立ち向かい、困難を乗り越えるための勇気を持つことです。自己超越やリスクを冒す覚悟を持ち、自分の信念に従って行動することが求められます。

正義(せいぎ)

公平さや公正さを重んじ、正しい行いや社会的な正義を追求することです。他者への配慮や公共の利益を尊重し、個人の利益だけでなく広い視野を持って行動することが重要です。

勤勉(きんべん)

熱意と努力を持って取り組むことです。責任感を持ち、目標に向かって努力し続ける姿勢や粘り強さが求められます。

節制(せっせい)

自制心や節度を持ち、欲望や衝動に制約を加えることです。適度な食事や適切な行動パターンを保ち、バランスの取れた生活を送ることが重要です。

寛容さ(かんとうさ)

他人の違いや意見の違いを尊重し、包容力を持つこと。寛大な態度で人と接することができれば、コミュニケーションや人間関係が円滑になります。

協力性(きょうりょくせい)

チームやグループの一員として協力し、相互支援すること。他人の成功や幸福を願い、協力する姿勢は、良好な人間関係を築く上で重要です。

創造性(そうぞうせい)

新しいアイデアや解決策を生み出す能力や柔軟な思考を持つこと。創造性は、問題解決やイノベーションの源となります。

善意(ぜんい)

他人に対して善意や思いやりを持ち、利他的な行動をすること。人々を支援し、喜びや幸福をもたらすことで、自身も豊かさを得ることができます。

などなど…

こういった人間として真に価値のある人格を手に入れる必要があります。

こうした「人格主義」の発想に基づいて自分を変えることが、本当の意味での成功と幸せを呼ぶのです。

「7つの習慣」で人格は高められる

人格の大切さを理解しても人はすぐには変われませんよね。

しかし、あきらめる必要はないのです。

人格を向上させるのも勉強やスポーツと同じで、失敗しながら練習すればいいのです。

結果を急がず、1つずつ問題点を解消していけば、やがて人格は少しずつ成長していくでしょう。

そのような練習を続ける秘訣は、毎日の歯磨きのように、人格を高める行動を習慣として身に付けてしまうこと。

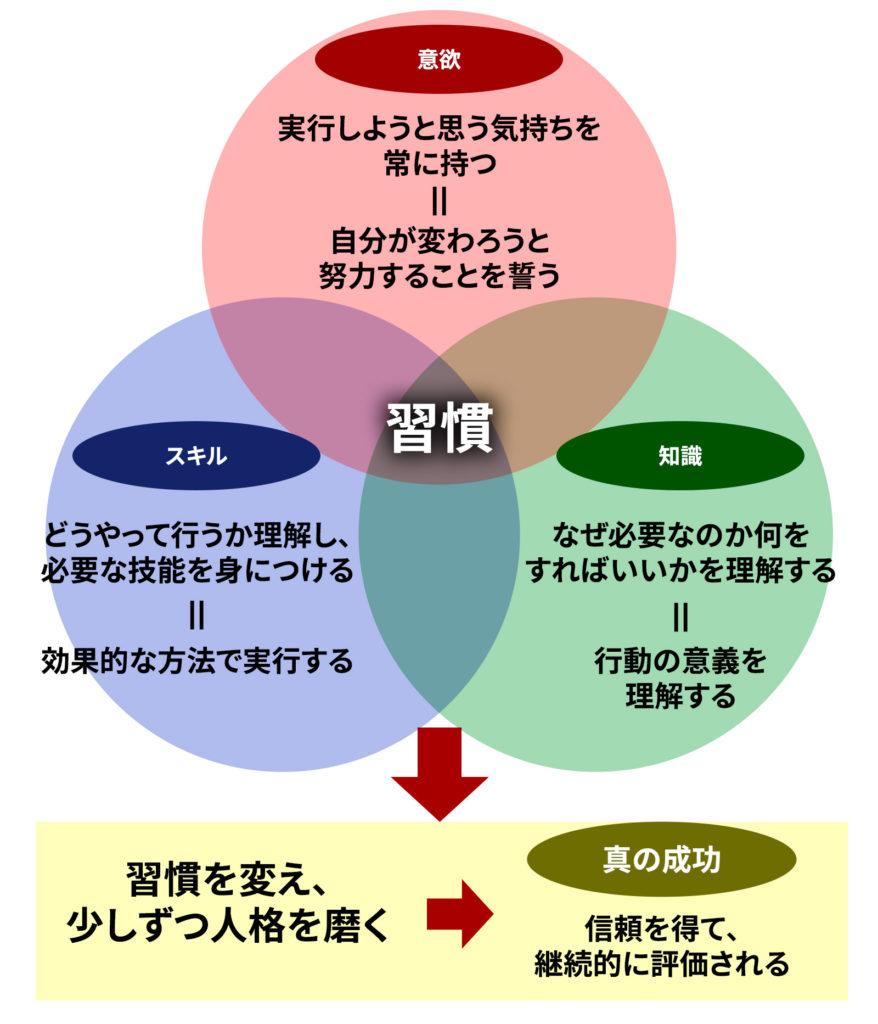

人がある行動を習慣として身に付けるには、

「知識」(なぜ必要か、なぜするか)

なぜ必要なのか、何をすればいいかを理解する

= 行動の意義を理解する

「スキル」(どのようにするか)

どうやって行うか理解し、必要な技能を身につける

= 効果的な方法で実行する

「意欲」(習慣にしたい、という思い)

実行しようと思う気持ちを常に持つ

= 自分が変わろうと努力することを誓う

という3つの要素が必要です。

7つの習慣は、習慣として実践することで人生を変えていける行動のアドバイスです。

第1の習慣

主体性を持つ(主体的で責任ある行動)

・自分自身の行動や結果について責任を持ち、他人や状況のせいにしない。

・自分の価値観や目標に基づいて行動し、自己管理能力を高める。

第2の習慣

終わりを意識する(目標設定と優先順位)

・目標を設定し、それに向けた具体的な計画を立てる。

・重要なことと緊急なことを区別し、優先順位をつけて時間を使う。

第3の習慣

最初の勝利を思い描く(優れた時間管理と計画)

・目標の達成や成功をイメージし、それに向かって行動する。

・自分の時間を有効に管理し、計画的に取り組むことで生産性を高める。

第4の習慣

共創的な思考(Win-Winの思考回路)

・相手との関係を競争ではなく協力の視点で考える。

・相手の利益やニーズを考慮しながら、双方が利益を得るWin-Winの解決策を追求する。

第5の習慣

まず理解してから理解される(効果的なコミュニケーションと共感力)

・相手の意見や感情を理解し、共感することで信頼関係を築く。

・自分自身も相手に対して十分な理解を示し、効果的なコミュニケーションを行う。

第6の習慣

シナジーを創り出す(協力とチームワーク)

・個々の力やアイデアを結集し、相互補完的な関係を構築する。

・チームや組織全体の目標に向けて協力し、シナジー(相乗効果)を生み出す。

第7の習慣

鋭利なこもりを研ぐ(継続的な成長とバランス)

・絶えず学び、自己成長を追求することで能力を高める。

・仕事やプライベートのバランスを取りながら、継続的な成長を実現する。

「知識」、「スキル」、そして「意欲」の3つの要素を頭に入れ、この7つの習慣を身につけていくといいでしょう。

ここまでは、「人格」の重要性を説明し、その優れた人格には7つの習慣が必要だということを説明しました。

では、前置きが長くなりましたが、タイトルにもありましたように「インサイドアウトの視点で見るパラダイムシフトと問題点」ことについて、本題に入って行きたいと思います。

インサイドアウトで世界を見る

インサイドアウトとは

インサイドアウト。聞いたことありませんか?

何となく、意味は分かるような、分からないような単語ですよね。

インサイドアウトとは直訳すると「内側から外側へ」という意味です。

私たちは、外の刺激を受け取ったり、経験したりするときに、内部でそれを解釈して、自分なりの意味を作り出していますよね。

この内部の感情や思考が、私たちの行動や反応に大きな影響を与えるのです。

つまり、「インサイドアウト」の視点では、内面の状態や心の働きを考慮して、自分や他人の行動や選択を理解することが重要です。

これによって、より深い洞察や効果的な対応が可能となります。

もっと説明すると、私が大好きなディズニー・ピクサーが制作したアニメ映画のタイトルでもありますが、多くは心理学的な意味でも使われる言葉なのです。

インサイドアウトは、私たちの心の内側に存在する感情や思考の働きを表現する言葉です。この考え方では、私たちの感情や思考は、喜び、悲しみ、怒り、恐れ、嫌悪といった基本的な感情を担当するキャラクターたち(ジョイ、サッドネス、アンガー、フィア、ディスガスト)によって制御されているとされています。

つまり、私たちの心の中には、さまざまな感情や思考が存在し、それぞれが私たちの行動や反応に影響を与えると考えられているのです。

例えば、何か嬉しいことがあったときにはジョイが主導し、悲しいことがあったときにはサッドネスが出てくるなどです。

このような考え方は、私が感情や思考を理解する手助けとなりました。

自分自身や他の人の感情や行動を考えるときに、それがどの感情や思考に基づいているのかを考えることで、より深い理解が得られることがあるのです。

「インサイドアウト」のアニメ映画では、この内側の感情の世界が色鮮やかで面白いキャラクターとして描かれていて、感情の働きや影響を楽しみながら学ぶことができました。

つまり、インサイドアウトは私たちの心の内側に存在する感情や思考を表現したものであり、それが私たちの行動や反応に影響を与えるという考え方です。

さらに、「インサイドアウト」は心理学的な意味以外にも説明できます。

例えば、ある物事や現象を内部から見ることや、内部の要素や構造を理解することを意味し、外側から見るだけではなく、内部の動きや仕組みに焦点を当てることで、より深い理解や洞察を得ることができます。

事例を上げるのであれば、ある製品やサービスを評価する際に「インサイドアウト」の視点を持つと、その製品やサービスの内部の要素やプロセスを見てみます。

それは、製造過程や技術、品質管理など、内部の仕組みや価値を評価することです。

これによって、製品やサービスの品質や信頼性についてより具体的な情報を得ることができます。

また、組織やチームの分析や改善においても「インサイドアウト」の視点が役立ちます。

組織の内部の文化やコミュニケーション、プロセスや仕組みを理解することで、問題の原因や課題を特定し、適切な改善策を見つけることができます。

つまり、ここでは「インサイドアウト」は、ある対象や現象を内部から見ることや内部の要素を理解することを指し、それによってより深い洞察や理解を得ることができるという考え方です。

人は物事を自分の見たいように見ている

ところで、他人の言動を見て「間違っている」と、つい批判したくなる時がありませんか?

私もつい批判したくなります。

ですが、相手の方が正しいのかもしれません。

人は、誰もが、過去の経験や知識を参照して世界を見ているのです。

どんなに「自分は客観的な人間だ」と信じている人でも「事象を自分が見たいように見ている」という呪縛からは逃れられません。

この心理に気付かない人は、自分の正しさを疑わず、物の見方が狭いことでしょう。

仕事で失敗すれば、職場の雰囲気や上司のせいにするのです。

自分が理解されないことを、できなかった理由を人のせいにして、相手を責めることでしょう。

結果、ますます周囲から避けられて、成長の機会を逃してしまいます。

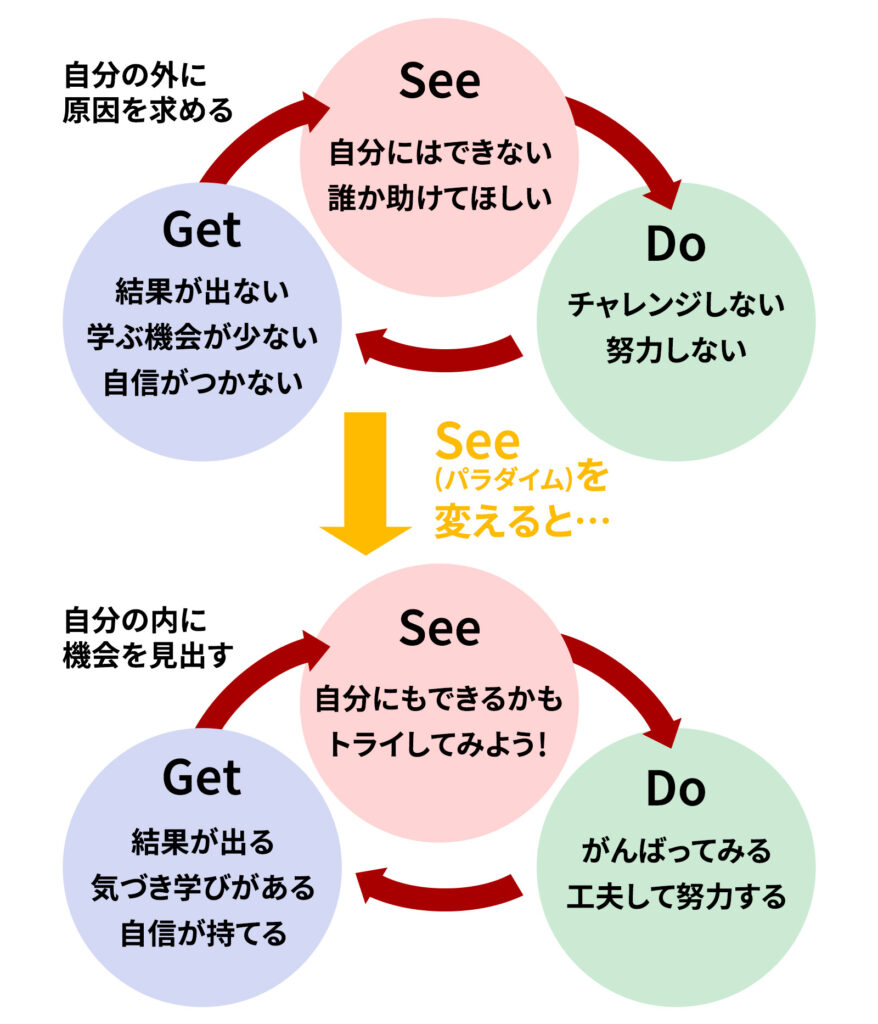

これは、

「See(物の見方)

→ Do(物の見方から来る行動)

→ Get(行動の結果、得るもの)」

の循環が悪いせいです。

いい結果を得たいなら、出発点である「See」を変えるしかありません。

「See(物の見方)」にあたるものが「パラダイム」です。

世の中の物事を見るときに基準となる考え方のことです。

もっと言えば、考え方や問題解決の仕方、価値観などの基本的な枠組みやパターンのことですね。

言い換えると、パラダイムとは私たちが物事を理解し、世界を見る方法やルールブックのようなものなのです。

それは私たちがある分野や学問において普通に受け入れられている「常識」や「基準」。

例えば、昔は地球が宇宙の中心にあると考えられていましたが、その後、地球が太陽の周りを回っているという「地動説」が提唱され、これが新たなパラダイムとなりました。

このパラダイムシフトによって、人々の考え方や科学の進歩が大きく変わりました。

つまり、パラダイムは特定の時代や文脈での普通の考え方や基本的なルールです。

人は皆自分のパラダイムを持っていて、それが行動や態度の源にあります。

そして、新たなパラダイムの発見や受容は、新しいアイデアや進歩の源にもなります。

もし、自分が思うような生活を送れていないなら、自分の「パラダイム」に問題があるのでしょう。

パラダイムシフトとは

まず、「パラダイム」は先ほどお伝えした通り、世の中の物事を見るときに基準となる考え方のことです。

では、先ほどの例えの中にも申し上げたパラダイムシフトとは何か。

「パラダイムシフト」とは、それまでの枠組みや世の中の物事を見るときの基準となる考え方を転換(シフト)し、新たなパラダイムに移行することを指します。

パラダイムを説明する時にも話した例え話を思い出してください。

「天動説」というパラダイムから「地動説」というパラダイムに転換(シフト)することをパラダイムシフトというのですね。

さらに、例えるなら、想像してみてください。

あなたが大きな迷路にいるとします。 目の前には多くの道がありますが、どの道が正しいかわかりません。

しかし、迷路の中には「ルールブック」があります、それがパラダイムです。

最初のルールブックでは、「常に右に曲がる」と書いてあります。

あなたはこのルールに従って進みます。右に曲がる、右に曲がる、右に曲がると、どんどん右に曲がると進むことができるでしょう。

しかし、ある時点で、新しいルールブックが出てきました。

それを見直し、新しいルールが表示されます。

「常に左に曲がる」です。

あなたは新しいルールに従って今度は左に曲がって進むことにします。

この例え話では、最初のルールブックが古いパラダイムであり、右に曲がることが「常識」とされていました。しかし、新しいルールブックが登場し、左に曲がることが新たな「常識」となりました。このパラダイムシフトによって、あなたの進む道が変わり、新たな可能性が広がります。

このような新しいパラダイムの発見によって、私たちは世界を新しい視点で見ることができ、新たな道を進むことができるのです。

「パラダイムシフト」で人生は変わる

では、自分自身を変え、成功に導くには、どんなパラダイムに転換(シフト)すべきか。

そこで、原則に基づくパラダイムを持つべきだということですね。

この原則とは、国や時代を超えて誰もがその価値を認めるもの。たとえば、公正さ、誠実、勇気などです。

自分は正しい、相手が間違っているというパラダイムを持ち続けていたら何も変わりません。他人や組織、環境など自分の外側(アウトサイド)が変わらないと結果も出ないと思うのが「アウトサイド・イン」という考え方です。

そうではなく、自分の内面(インサイド)、つまり考え・見方・人格・動機が原則に合っているかに気を付け、行動を変えることで結果を引き寄せようとする意識が大切なのだということです。この姿勢を前述でもお伝えしたように「インサイド・アウト」といいます。

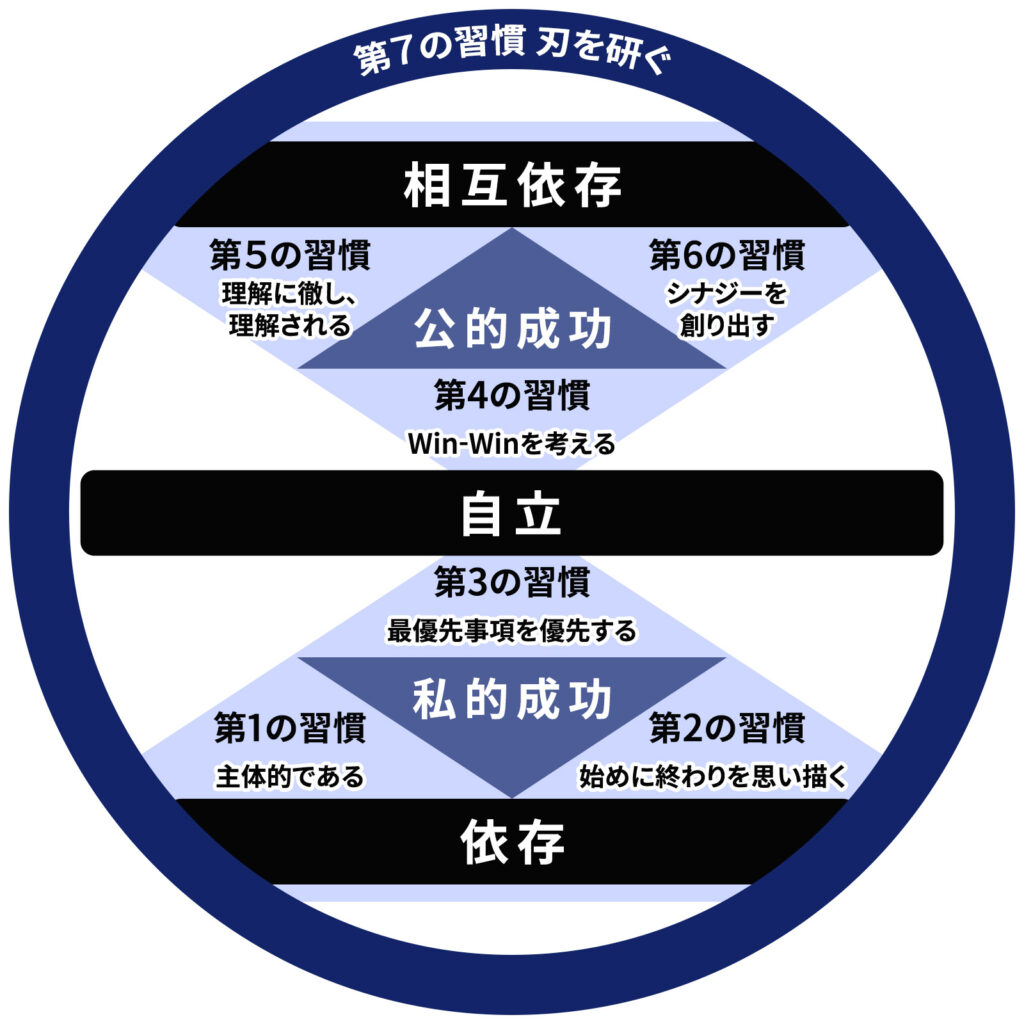

「7つの習慣」は、人間を連続した成長に導く

前述にもお伝えしたように、7つの習慣は、人間の成長に大切な7つの心がけを体系化した考え方です。それぞれの習慣はこの図のような関係にあると言えます。

自分たちは赤ちゃんのときは、全て他者に依存する存在でした。

そこから、自立に向かっていきますが、真の意味での自立を達成するには、第1の習慣「主体的である」、第2の習慣「始めに終わりを思い描く」、第3の習慣「最優先事項を優先する」が必要なのです。

これが「私的成功」です。

自立した人間は、尊重し合い、違いを認め合いながら、高度な依存関係(相互依存)を築くことができます。

社会で生きる人間としての理想形で、これが「公的成功」となります。

その達成に必要なのが第4の習慣「Win-Winを考える」、第5の習慣「理解に徹し、理解される」、第6の習慣「シナジーを創り出す」の習慣です。

さらに、知力や体力など養い、人間としての外枠を広げていくのが第7の習慣「刃を研ぐ」。

この7つの習慣は相互に影響し合っており、1つの力を伸ばせば、他の力も成長します。

ここで大切なのは、私的成功があって初めて公的成功もあるということなのです。

最後に

いかがだったでしょうか?

インサイドアウトとパラダイムシフト、7つの習慣についての重要性を知ることができたのではないでしょうか?

簡単にインサイドアウトとパラダイムシフトについてまとめると、

何か自分に問題が起きたなら、己を知り(インサイドアウト)、今までの見方(パラダイム)を変える(シフト)必要があるということです。

そして、7つの習慣はそれを手助けしてくれる行動のアドバイスなのです。

7つの習慣を続けることによって人格が高まり、優れた人格によって継続的な努力を続けられ、長期的な成功を得られるようになると私は思うのです。

しかし、重要なのは、自身の目標や価値観に基づいて、自己成長に向けた取り組みを行うことです。7つの習慣は行動のアドバイスであり、続けていくことはとてもいいこと。

ただし、他の視点や手法も探求し、自身に合った方法を見つけることも大切なのです。

コメント